Sulubī! Bienvenue sur mon site consacré au gaulois. J'ai rassemblé une référence de vocabulaire, de grammaire, de déclinaisons, de conjugaisons, et diverses autres informations pour apprendre le gaulois. Je cherche à consolider ce que l'on sait de cette merveilleuse langue dans une ressource organisée qui rend chaque élément d'information facile à trouver.

Apprendre une langue dans son intégralité est une tâche de taille. Une façon de se familiariser avec une nouvelle langue est de traduire des éléments dans cette langue : de la prose, des poèmes, des paroles de chansons ou même vos pensées. Au début, cela signifie parcourir un dictionnaire et une grammaire, à la recherche de toutes les parties nécessaires jusqu'à ce que l'on mémorise les bases (ou au moins mémorise où trouver les informations !) et, espérons-le, devienne bilingue.

Pour faciliter ce processus, j'ai condensé une version de la langue gauloise reconstruite, à partir de différentes sources, dans cette référence, afin que toutes les informations soient facilement accessibles en un seul endroit dans un format de page Web à onglets. De plus, je vérifie des éléments de grammaire et de vocabulaire pour mieux refléter 1.) les inscriptions attestées, car je considère qu'elles sont l'indicateur le plus important de la forme et du style de la langue actuelle, et 2.) les reconstructions les plus récentes de l'ancêtre du gaulois, le proto-celtique.

Cette référence s'écartera donc inévitablement à certains égards des reconstructions d'autres passionnés du gaulois, car il y aura des caractéristiques et des mots que d'autres incluent que je rejette et vice versa. Reconstruire une langue signifie construire une langue, par conséquent, la plus vraie approximation moderne du gaulois équivaudra inévitablement à une conlang pleine de suppositions éclairées sur du matériel non attesté. La rareté du gaulois attesté signifie qu'il est important de reconnaître à quel point il est impressionnant qu'il existe des reconstructions préexistantes, et de reconnaître le travail que beaucoup ont fait pour redonner vie à cette merveilleuse langue. Comme toujours, j'apprécie les commentaires sur tout sujet où j'ai pu me tromper.

julie [αt] umop (đóτ) net.

sindā doliā Bituuegiās ni areberet briscās / ce site n'utilise pas de cookies.

Le gaulois était parlé dans l'Antiquité en Europe occidentale, notamment dans ce qui est aujourd'hui la France. C'est une langue celtique, et elle est donc apparentée à des langues comme l'irlandais et le gallois. Mais les langues celtiques modernes ont beaucoup changé au cours des millénaires, et le gaulois ressemble beaucoup à d'autres langues européennes anciennes comme le latin, le grec ancien, et le gothique. C'est une langue celtique continentale, avec le celtibère ainsi que quelques langues mal attestées comme le lépontique et le norique qui sont parfois considérées comme des dialectes du gaulois. Cela contraste avec le celtique insulaire qui comprend toutes les langues celtiques modernes, à l'exception des efforts de renaissance.

Le gaulois est classé comme une langue p-celtique, comme le gallois et le vieux brittonique, ce qui signifie que le son ancestral */kw/ a été changé en /p/ dans des mots comme prennon (arbre), à partir de l'ancien *kwresno-. Tacite a en effet noté que les langues des Gaulois et des Bretons de son époque « différaient peu », et de nombreux érudits modernes y voient une preuve de l'hypothèse d'un groupement gallo-brittonique. Par conséquent, les grammaires et lexiques gaulois disponibles sur Internet témoignent d'une influence considérable de l'hypothèse gallo-brittonique. D'autres notent que les langues goïdéliques et brittoniques partagent plusieurs caractéristiques grammaticales totalement absentes du gaulois, notamment la mutation consonantique, la fusion des prépositions avec les pronoms et l'ordre neutre des mots VSO, et émettent plutôt l'hypothèse d'un groupement celtique insulaire réunissant le goïdélique et le brittonique en un groupe distinct du gaulois. Il pourrait être impossible de déterminer quelle hypothèse est la bonne ; Les caractéristiques du celtique insulaire ont commencé à apparaître après l'invasion romaine de la Gaule, alors que le goïdélique (sous la forme du soi-disant irlandais primitif ou proto-goïdélique) et le brittonique commun (ancêtre du proto-britannique) étaient déjà des langues établies. Ceci indique que les changements du celtique insulaire ont été partagés par contact culturel et que le gaulois a été exclu en raison de sa romanisation. À l’inverse, le changement de son P-celtique est attesté en lépontique qui semble être une branche ancienne des langues celtiques. Par conséquent, la mutation phonétique *kw > p s'est probablement également propagée par contact culturel, au moins au gaulois, et peut-être ensuite au brittonique commun. En tout état de cause, il est clair que le gaulois, le brittonique et le goïdélique forment un groupe partageant des caractéristiques communes uniques, comme l'ajout de pronoms à la fin des verbes, et que ces trois langues se ressemblaient étroitement dans l'Antiquité classique. Dans cette référence, j'ai tenté d'omettre ou de supprimer les reconstructions de mots et de grammaire non attestés qui reflètent un biais gallo-brittonique.

La Gaule n'était pas une nation unique et unifiée, elle était plutôt constituée de nombreux petits royaumes ou micro-nations qui n'étaient pas sans rappeler la structure sociale celtique insulaire qui a probablement aussi donné naissance aux clans irlandais et écossais. L'absence d'identité nationale des Gaulois a fait qu'il n'y a jamais eu de dialecte gaulois standard, donc les reconstructions montrent parfois de multiples variantes de mots, correspondant probablement au langage de villages éloignés les uns des autres. Certains chercheurs actuels voudraient vous faire croire que la Gaule a été un ennemi monolithique de Rome pendant longtemps, avec Rome qui a fini par conquérir et anéantir les Gaulois, mais ce n'est tout simplement pas vrai. En réalité, Rome a administré la Gaule, enseignant les coutumes romaines et la langue latine aux Gaulois, produisant une culture hybride gallo-romaine. Les études soutiennent l'affirmation courante selon laquelle, loin d'être anéantis, les Gaulois forment une grande partie des ancêtres des peuples modernes des anciennes terres gauloises.

Et même si les Romains et les Celtes ont livré de nombreuses batailles, le manque d'unité de la Gaule et sa culture axée sur le guerrier ont donné lieu à de fréquents conflits internes entre les groupes gaulois voisins, et souvent, l'un des camps d'une escarmouche demandait l'aide des Romains. Rome s'est vite lassée de se laisser entraîner dans des querelles mesquines, et comme Jules César pensait pouvoir régler une partie de ses propres dettes monétaires si Rome annexait la Gaule, c'est ce qu'il a fait. Le chef gaulois Uercingetorīxs des Aruernī a unifié une grande partie de la Gaule et a opposé une vaillante opposition à César, mais même cette unification partielle est arrivée trop tard et les armées expertes et les ressources plus importantes de Rome ont finalement gagné. La langue gauloise a malheureusement disparu à la suite d'annexions, déclinant lentement sur des centaines d'années, au fur et à mesure que ses anciens locuteurs se tournaient vers le latin. Mais le fait que les locuteurs gaulois aient appris le latin a donné naissance à un dialecte unique, avec une saveur typiquement gauloise, qui allait devenir les langues gallo-romanes, dont le français.

Le gaulois n'est pas particulièrement bien attesté, il nous parvient principalement par le biais d'inscriptions, et les efforts pour les décoder ont historiquement été pleins d'incertitudes. Mais des reconstructions du gaulois ont été réalisées, en utilisant d'autres langues celtiques comme référence. Il existe de très bonnes leçons de gaulois sur le site Web du polythéisme gaulois, avec des liens vers une grammaire et un lexique. Il est impressionnant que les linguistes aient pu faire ces reconstructions, et le résultat est une version du gaulois qui peut être réanimée et parlée à nouveau.

Il existe quelques conventions variables concernant l'orthographe du gaulois.

Pour les usages de la lettre x, j'ai choisi d'écrire xs là où elle se prononce /xs/, comme dans dexsiuos et rīxs. La plupart des auteurs omettent le S, par exemple dexiuos, rīx, mais ce site Web conserve le S.

Certaines inscriptions originales semblent utiliser un I long, souvent transcrit par les chercheurs modernes sous la forme í, pour représenter deux sons différents : un I consonantique à côté d'un I voyelle, et un I voyelle longue, par exemple uediíū-mí. Certains sites de renaissance modernes optent pour une lettre J (uediju-mi) pour représenter le I consonantique, alors que même les anciens ne faisaient pas toujours la distinction entre les formes de la lettre I (uediiu-mi). J'ai choisi d'utiliser í ici pour représenter la consonne I à côté de la voyelle I, mais seulement par préférence, et il faut reconnaître qu'il y a encore des sections qui manquent d'accents aigus là où ils devraient être. Certains auteurs utilisent également W ou V pour la consonne U, et même K à la place de C, ce qui donne une orthographe plus robuste et sans ambiguïté mais n'est pas aussi fidèle aux inscriptions classiques.

Enfin, pour écrire la longueur des voyelles, certains auteurs préfèrent les accents circonflexes, par exemple mâros, tandis que d'autres préfèrent utiliser un macron, par exemple māros. J'utiliserai un macron sur tout ce site, mais encore une fois, c'est uniquement une question de préférence.

Mes sources d'information sur ce site incluent (principalement en anglais) :

La police gauloise sur ce site est ma propre création, Gaulish.ttf, sous license CC-BY-SA 4.0. Elle est basée sur le style manuscrit des écritures gauloises, lui-même dérivé de l'alphabet romain. J'ai aussi une autre version de la police qui est plus proche de la façon dont les anciens écrivaient, mais peut-être moins facilement lisible pour les yeux modernes, Galaties.ttf, ainsi qu'une version monospace, Gaulish_mono.ttf, toutes sous la même license CC-BY-SA.

Je ne maintiens plus de lexique de Galáthach hAthevíu, car j'ai choisi de me concentrer sur la langue naturelle des inscriptions attestées plutôt que sur les conlangs historiques alternatifs. Il faut reconnaître que même la reconstruction du "vrai" gaulois implique tellement de conjectures que la frontière entre cela et le conlanging est floue, donc si tout ce que vous voulez est quelque chose en rapport avec la Gaule qui sonne bien et qui est facile à apprendre, Galáthach est un excellent choix. Mais ce n'est pas le sujet de cette page. Toutes les informations sur Galáthach peuvent être trouvées sur son site officiel.

Iūlī Ialoloucā Uaidaniū* sīeꟈi nēbos sue-uercanton rīs iextibo ne saiturū • labarātor-sī Saxsoniextin etic adgninat nu Galatiíextin Galloiextin-c Rūsiíextin-c eti adgigne ammambi allobi Elladoiextin senin Gothoiextin-c Dīneiextin-c Nihoniextin-c Thaiíextin-c • Uaidaniū atrebāt en contrebī Foinicī sueltī poxtī tartī pennotrebī Arizoniās eni Ulatibi Comprinnābi Americiās con eiās tegoneꟈꟈamū eti duobin tegocattobi • eꟈꟈi-sī areseꟈ luxtū mārū rēmmanranniās etic inte remon uregeto sue rīmāticlārocerdū eti bituuegorīmāticlārocerdū

Julie L. Gagnon est une passionnée de langues autodidacte. Outre le gaulois, elle a étudié le grec ancien, le gothique, le russe, le navajo, le japonais, et le thaï, et sa langue maternelle est l'anglais. Julie habite sous le soleil brûlant de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, avec sa colocataire et ses deux chats. Elle conduit pour une plateforme majeure de covoiturage et a principalement travaillé comme développeuse de logiciels/web.

*Le nom Gagnon dérive du francique *waidanjan.

Le gaulois a un système de cas similaire à celui du latin et du grec ancien, et pas trop différent des systèmes de cas des langues modernes comme le finnois, le russe, l'allemand, etc. Bien que les cas nominaux nous soient inconnus en français, nous en avons des traces, notamment dans nos pronoms, comme le nominatif je, l'oblique me, et le possessif mon/ma. Les cas gaulois fonctionnent à peu près comme les cas de nos pronoms; ils sont simplement plus nombreux.

En général, c'est le cas pour le sujet d'un verbe, et le cas du prédicat avec le verbe pour "être". C'est aussi la forme du dictionnaire.

Utilisé pour s'adresser à l'auditeur.

Le cas de l'objet direct des verbes transitifs. Également utilisé avec certaines prépositions et certaines constructions ayant trait au mouvement vers.

Utilisé pour les possessifs et les partitifs (par exemple, « une quantité d'air », « une partie de la viande »). La plupart du temps, cela peut être considéré comme l'équivalent de ce que l'on appelle en français « de ». Il est également utilisé avec certaines prépositions. Dans les langues celtiques, le génitif a également une autre fonction, celle d'objet direct d'un nom verbal. Comme il n'y a pas d'infinitif (par exemple, « voir ») en celtique, il n'y a aucun moyen de dire directement, par exemple, « je veux voir les étoiles », donc vous le formuleriez plutôt comme « je veux l'acte de voir des étoiles » où « l'acte de voir » est un mot.

Il fonctionne comme un objet indirect, par exemple le destinataire d'un don. Il est également utilisé pour le sens de « avoir », car il n'existe pas de verbe pour ce sens. Au lieu de « j'ai », en gaulois, on dirait « pour moi il y a », etc. C'est en fait exactement la même formulation que dans le grec ancien.

À l'origine, ce cas, comme son nom l'indique, désignait l'instrument ou le moyen par lequel une action était réalisée. Au fil du temps, il a également acquis d'autres significations apparentées et, en proto-celtique, il a fusionné avec l'ancien ablatif, devenant l'un des cas les plus fréquemment utilisés. En gaulois, de nombreuses prépositions régissent l'instrumental, et avec les noms de lieu ou de temps, l'instrumental a même repris certaines des fonctions du cas locatif. C'est également le cas utilisé avec les comparatifs de noms.

Le locatif est à peu près ce à quoi il ressemble : des expressions d'être à ou dans, ou même près d'un moment ou d'un lieu, mais aussi d'être au sens figuré dans quelque chose d'intangible comme une situation. De ce dernier sens vient le sens de l'absolu locatif, qui est une construction qui signifie "A étant le cas, B s'est produit", impliquant que la condition a joué un rôle dans la cause ou la facilitation des événements de la proposition principale.

Notez que les 2 dernières phrases incluont un locatif de lieu ainsi qu'un locatif absolu.

Il n'existe pas beaucoup de documents écrits anciens en gaulois, car la culture était généralement opposée à l'écriture de la plupart des choses, donc les quelques inscriptions qui existent sont extrêmement précieuses pour l'étude de la langue. La plupart des inscriptions gauloises ont des significations controversées, en grande partie en raison d'une orthographe incohérente et d'une quasi-absence de ponctuation, aggravées dans de nombreux cas par l'écriture brouillonne et les lettres ambiguës que les Gaulois préféraient.

Here is a selection of inscriptions whose meanings are relatively clear, whose size makes them particularly important, or that demonstrate useful grammatical constructs. Where meanings are debated I may offer the most likely or best fitting interpretation, as well as interpretations of my own.

| L-35.1 |

|---|

| La Graufesenque à Millau, Aveyron |

| Le site où cette découverte a été faite présente également des traces de cuisson de poterie dans un grand four, probablement un lieu où de nombreux ouvriers traitaient simultanément d'importantes commandes de plusieurs clients. On y fabriquait peut-être aussi de beaux meubles ; cette note peut se rapporter au style préféré d'un client spécifique si *Aricanos est un nom, ou elle peut constituer une indication générale si « aricani » signifie « très beau » (de l'union des mots are + canis). |

|

|

| Le favori pour les bon meubles [est] d'être fait en trois parties égales. |

| L-44 |

|---|

| La Graufesenque |

| peculia rosiru ni adlo ni colliauto |

| Peculiā ro-sīrū ni adlon ni colliaunon |

| Peculiā ro-sīrū ni adlos ni colliaunos |

| Pour Pecula (ou Peculia ?) cela n'a été ni adapté ni satisfaisant pendant trop longtemps. |

| Il est probable que « colliauto » soit un imparfait du 3e singulier d'un verbe plutôt qu'un participe, donnant essentiellement le même sens. |

Il existe de nombreuses inscriptions dédiant un bâtiment ou une autre structure à une divinité. La plupart d'entre elles se présentent sous la forme « [personne] IEVRV/DEDE [nom de la divinité, datif] », IEVRV signifiant apparemment « dédié » et DEDE « donné ». Il serait trop répétitif de toutes les énumérer ici, mais la dédicace la plus intéressante connue, d'un point de vue linguistique, est peut-être la suivante :

| L-13 |

|---|

| Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or |

| Dédicace à la divinité vénérée par les habitants. Cette plaque a été retrouvée à l'emplacement d'un bâtiment assez grand, qui devait être construit pour les forgerons de la région, un lieu autrefois réputé pour le travail du métal. |

|

|

|

| Martialis, fils de Dannotalos, a dédié à Ucuetis cette salle de banquet avec les forgerons qui vénèrent Ucuetis à Alise. |

Les Gaulois aimaient boire et certains étaient probablement assez turbulents par moments. Ils produisaient une bière de blé forte qu'ils appelaient curmi, ils faisaient du commerce avec les Romains contre du vin, et certains villages produisaient peut-être aussi du whisky. L'existence d'un épithète ou d'un surnom signifiant « chercheur de bière » suggère que la consommation excessive d'alcool était mal vue. Ce surnom a cependant été utilisé comme prénom, impliquant une certaine acceptation de l'ivresse. Les inscriptions sur les récipients à boire reflétaient souvent la culture ivre des Gaulois.

| L-50 |

|---|

| Banassac, Lozère |

| Engraved on a drinking cup. |

|

|

| Je tiens les boissons du plus proche. |

| Note: neddamon (*neꟈꟈamon), gen. pl., peut signifier le plus proche physiquement, mais peut aussi avoir la connotation de ceux dont on est proche socialement. |

| L-51 |

|---|

| Banassac, Lozère |

| Publicité pour une boisson alcoolisée, probablement du whisky, fabriquée par les habitants du royaume des Rutènes, situé près de la frontière entre la Gaule celtique et la Gaule narbonnaise, dans l'actuelle Occitanie. De telles publicités étaient souvent gravées sur des objets tels que des verres pour tenter de stimuler la clientèle. |

|

|

| Goûtez à la liqueur des Rutēnī ; vous avez abondance dans la salle de banquet. |

| L'inscription montre la perte du -n final, ce qui semble avoir causé le changement de la terminaison accusative singulière des radicaux A de -in à -ā. |

| L-132 |

|---|

| Villa d’Ancy à Limé, Aisne |

| Inscrit sur un récipient destiné à contenir un liquide. |

| IBETIS VCIV · ANDECARI · BIIETE |

| ibetis au-ciū andecārī biíete |

| Buvez de ceci (et) soyez très aimables/joyeux. |

Le fusaïole semble avoir joué un rôle important dans la société gauloise, et plusieurs ont été conservés. Les inscriptions qu'il porte suggèrent qu'il était offert en cadeau, parfois à des membres de la famille ou à des amis proches, parfois à des partenaires sexuels, et les messages gravés vont du chaste à l'humour, voire à la franchement coquin. Au moins un fusaïole semble avoir été offert à la femme du petit-fils de l'acheteur en signe d'approbation (on peut lire AVE VIMPI), tandis qu'un autre pourrait signifier quelque chose comme « à une personne très laide » (on peut lire TIONOVIMPI MORVCIN, ce dernier mot ressemblant à une insulte française moderne), et un autre encore semble simplement indiquer « ton fuseau tend » (VEADIA TVA TENET). Il semble que la tradition voulait que les inscriptions sur fusaïole incluent généralement le mot VIMPI (uimpī, « belle ») quelque part dans le texte, quelques auteurs faisant preuve de créativité dans leur utilisation du mot, et qu'une fusaïole sans VIMPI indiquait probablement très clairement un manque d'intention romantique envers le destinataire.

| L-112 |

|---|

| zone de Autun, Saône-et-Loire |

|

| natā uimpī curmi dā |

| Belle fille, donne-moi de la bière. |

| L-117 |

|---|

| Autun, Saône-et-Loire |

|

| marcosiōr Māterniā |

| Je voudrais monter/avoir des relations sexuelles avec Materna. |

| Cet artefact a été découvert au même endroit que plusieurs autres inscriptions osées. On ignore si « Materna » est un nom ou si l'inscription reflète l'usage répandu de la juxtaposition des mots « mère » et « avoir des relations sexuelles » comme insulte, une habitude attestée dès le VIe siècle avant J.-C., lorsqu'Hipponax qualifiait l'un de ses adversaires de « μητροκοίτης ». La terminaison -IOR du verbe est similaire à celle d'un autre verbe attesté sur une tablette de malédiction, « nitixsintor », qui est probablement un optatif signifiant « qu'ils ne soient pas ensorcelés », issu du verbe *tiget « jeter un sort ». En extrapolant cela à la première personne, la morphologie optative correspond presque parfaitement à « marcosior ». Cette inscription semble alors signifier quelque chose comme : « j'aimerais avoir des relations avec [ta] figure maternelle/matrone ». De plus, comme le verbe signifie probablement littéralement « monter à cheval », l'inscription est très probablement un jeu de mots plausiblement contestable, cachant le message indélicat derrière une signification pudique telle que « j'irais à cheval avec la matrone ». |

| L-120 |

|---|

| Sens, Yonne |

| GENETTA IMI DAGA VIMPI |

| genetā imī dagā uimpī |

| Ma fille bonne et jolie. |

| L-119 |

|---|

| Saint-Révérien, Nièvre |

| MONI GNATHA GABI BVꟇꟇVTON IMON |

| monī gnatā gabī buꟈꟈuton īmon |

| Ma fille, prends mon (baiser? pénis?) |

| L-131 |

|---|

| Windisch, kn. Aargau |

|

|

|

| Que j'ai fait une promesse à Ixutios Drutos |

| Comme il n'existe pas de terminaison -ai connue pour les noms réguliers (il est peu probable que tocnā se décline comme benā), il semble probable que TOCNAI soit en réalité TOCNA I, correspondant peut-être à l'ancien *tocnin in, avec la perte du N final en gaulois tardif. Si tel est le cas, le sens littéral est « que j'ai fait une promesse dans Ixutios Drutos », peut-être traduit par « parce que j'ai fait une promesse à Ixutios Drutos ». |

| L-127 |

|---|

| Thiaucourt, Meurthe-et-Moselle |

| Inscrit sur une bague, apparemment pour empêcher les autres de convoiter celui qui la porte. |

| ADIA|NTVN|NENI|EXVE|RTIN|INAP|PISET|V |

| adiantun neni exsuertin in appisetū |

| Ni désir ni infidélité chez le spectateur. |

| Malgré les interprétations divergentes de cette inscription, sa formulation et son orthographe en rendent le sens très clair. « Désir » (adiantus < ad- + iantu-) et « infidélité » (exsuertis < ex- + uertis, « se détourner ») sont tous deux donnés à l'accusatif, suggérant peut-être que « que celui qui porte l'inscription n'inspire ni l'un ni l'autre à celui qui la regarde ». « Neni » est une variante de « nene » attestée, à la fois comme un seul mot comme ici, et comme « ne… ne », avec le sens de « ni une chose ni une autre ». « Appisetu » est soit un impératif (« qu'il/elle voie »), soit l'instrument d'appisetos participe masculin actif suffixé de appiset, « il/elle voir », s'accordant avec la préposition « in » pour signifier « en celui qui voit ». Une autre interprétation utilise exsuertinin comme nom complet, ce qui autoriserait l'impératif (« qu'il/elle ne voie ni désir ni infidélité ») et modifierait légèrement le sens du participe : « ni désir ni infidélité de la part de celui qui regarde ». Ce triple sens est probablement intentionnel. |

| Marcellus Empiricus (Burdigalensis), De Medicamentis |

|---|

| Bordeaux |

| A 4th-5th century writer living in roman Gaul reports this magic spell said to cure a sore throat. |

| exugri conexugri glion aisus scrisumio uelor exugri conexugri lau |

| exsugrī conexsugrī gliíon Aisu scrēꟈꟈū-mī-io uelōr exsugrī conexsugrī lau |

| Va-t'en, va-t'en, collant ! Aisus, je voudrais cracher. Va-t'en, va-t'en, lave (?). |

| En supposant que « lau » soit un impératif de lauet (laver, mouiller), on aurait pu s'attendre à *laue. |

| VC-1.2 |

|---|

| Vercelli, Piémont, Italie |

| 𐌅𐌊𐌉𐌔𐌉𐌏𐌔·𐌅𐌃𐌊𐌅𐌗𐌏𐌊𐌏𐌊 𐌑𐌅𐌗𐌄𐌃𐌄𐌊𐌏𐌔·𐌗𐌏ᛞ𐌏 𐌊𐌏𐌗𐌄·𐌅𐌗𐌏𐌑·𐌗𐌄𐌖𐌏𐌙 𐌗𐌏𐌑·𐌊𐌏𐌍𐌄𐌖 |

| Acisios Argantocomaterecos dōsioxt-i anton deuogdonion coneu |

| Acisios le trésorier a assigné la frontière commune entre les dieux et les hommes. |

|

Il s'agit d'un rare exemple d'inscription qui nous soit parvenue à la fois en gaulois et dans une langue plus compréhensible, en l'occurrence le latin. La partie latine de l'inscription se lit comme suit : « finis campo quem dedit Acisius argantocomaterecus comunem deis et hominibus ita uti lapides IIII statuti sunt », ce qui se traduit par : « limite du champ qu'Acisius Argantocomaterecus a donné en commun aux dieux et aux hommes, comme la manière dont les quatre pierres sont dressées » (source). L'existence d'un texte latin permet une interprétation fiable de l'essentiel du texte gaulois. |

Ces écrits composés de plusieurs phrases, et même parfois de plusieurs pages, sont extrêmement précieux pour l'étude des langues anciennes, car ils permettent de mieux comprendre la grammaire et la structure des phrases. Il n'existe rien de tel qu'un livre en gaulois, contrairement au vieil irlandais, au latin, au grec, au sanskrit et même au gothique, les longues inscriptions constituent donc les meilleures attestations gauloises dont nous disposons. Néanmoins, l'interprétation de ces documents est entourée d'un grand mystère. Voici une tentative d'interprétation aussi parcimonieuse que possible de deux de ces écrits les plus longs :

| L-93 |

|---|

| Châteaubleau, Seine-et-Marne |

| Une demande en mariage, Gaulois tardif (vers le IVe siècle de notre ère). |

|

|

|

Remarques :

|

| L-100 |

|---|

| Chamalières, Puy-de-Dôme |

| Une incantation ou defixio, écrite au nom de plusieurs hommes pour se protéger de la magie de leurs adversaires. La tablette suggère qu'une procédure judiciaire est en cours entre au moins l'un des hommes et une autre personne, qui aurait fait appel à plusieurs femmes pour jeter un sort sur les hommes. L'auteur désigne les adversaires par le terme ambigu anderon, qui pourrait signifier soit « jeunes femmes » (génitif pluriel de anderā), soit « infernal » (une forme de andernos). Bien que nous n'entendions malheureusement pas l'autre version de l'histoire, ce document témoigne d'une bataille de sorts entre deux groupes et pourrait offrir un aperçu des idiomes gaulois. |

|

|

|

Remarques :

|

Chaque langue a son propre accent, et il serait naïf de penser qu'une langue ancienne donnée avait un système simple à 5 ou 7 voyelles avec les mêmes qualités de voyelles et articulations consonantiques que n'importe quelle langue moderne parlée par l'auteur d'un manuel ou d'un site Web. Le gaulois a dû avoir de nombreux accents, puisqu'il s'agissait d'un continuum dialectal qui a changé au cours de plus d'un millénaire, donc toute tentative de reconstruire son accent ne peut au mieux aboutir qu'à un accent consensuel qui, espérons-le, ressemble autant au continuum que possible. En me basant sur les sons qui sont souvent interchangés dans le lexique, j'ai reconstruit la phonologie TENTATIVE suivante du gaulois. J'invite les autres à vérifier mon travail et à proposer leurs propres analyses et comparaisons. Tout ce qui se trouve dans cet onglet après cette phrase doit être considéré comme une supposition éclairée.

Dans cette section, j'utiliserai les symboles de l'alphabet phonétique international. Les symboles sont cliquables et diffuseront un enregistrement de leur son.

Un locuteur français moderne, en entendant le gaulois correctement parlé, remarquerait que les consonnes sont plus douces que ce à quoi il est habitué. Les occlusives sourdes p, t et c sonneraient plus légères et plus douces que dans la plupart des langues ; quel que soit leur son réel, les Romains les confondaient fréquemment avec b, d et g, comme dans Brittania de l'original Pritannī. En fait, même les Gaulois eux-mêmes confondaient d avec n, m avec u consonantique, et laissaient de côté le s entre les voyelles et, dans les dernières étapes de la langue, à la fin des mots, suggérant que tous ces sons étaient prononcés avec légèreté.

Les voyelles dans les syllabes accentuées étaient probablement prononcées clairement et distinctement, et présentaient également des contrastes qualitatifs, par exemple, le E long n'était pas simplement une version plus longue du E court. Mais les voyelles non accentuées auraient sonné plus confusément, et parfois même complètement disparu. Même la distinction entre voyelles courtes et longues n'était pas tant une question de longueur, puisque pendant la majeure partie de son histoire le gaulois avait un accent accentué, donc les voyelles accentuées auraient été prononcées longues de toute façon. Ainsi, une voyelle « longue » aurait simplement signifié une voyelle qui ne sonnait pas lâche et qui n'était pas marmonnée si elle n'était pas accentuée.

Bien qu'il soit facile de faire des suppositions éclairées sur la prononciation exacte d'une langue éteinte, et d'écrire ces suppositions en lettres API, cela ne rend toujours pas compte de l'accent distinctif de la langue. Il n'existe aucun enregistrement d'un locuteur gaulois L1, nous devons donc déduire à partir de langues apparentées et, dans une moindre mesure, de langues influencées par le gaulois, afin de comprendre à quoi cela aurait ressemblé. Sans entrer trop dans les détails, la réponse semble être: Un peu comme le gallois, mais plus léger en consonnes, avec un plus grand nombre de voyelles, et peut-être avec des sons [i:] et [u:] similaires au français, ce qui maintient la langue relativement haut par rapport à la plupart des langues pour ces deux voyelles.

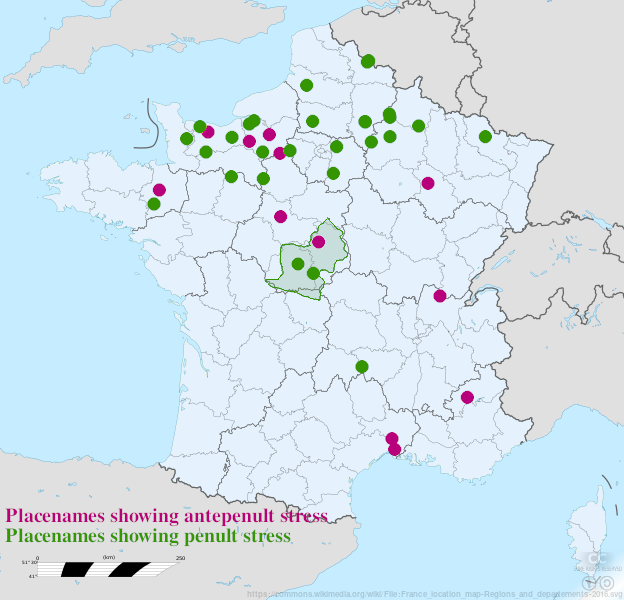

Au cours de la période où le gaulois était parlé à l'origine, l'accent a changé, passant apparemment d'un accent de hauteur à un accent d'accentuation. Il a également été fortement influencé par le latin et peut-être le grec. Il existe des preuves d'après les noms de lieux en France que le même mot gaulois pouvait être accentué de deux manières, même indépendamment de la longueur des voyelles, ce qui signifie que cela n'était pas dû à l'influence du latin. L'accentuation s'est également déplacée au-delà des frontières entre les composants des mots composés, en contradiction avec les reconstructions actuelles de la prononciation gauloise.

La carte à droite montre les emplacements approximatifs des noms de lieux montrant l'un ou l'autre modèle d'accentuation. Chaque accentuation antépénultième (points bordeaux) est inattendue, car elle enlève l'accent de la dernière partie d'un mot composé. Tous les noms de lieux indiqués devraient présenter un accent pénultième selon la compréhension consensuelle du gaulois. D'un autre côté, les accentuations pénultièmes (points verts) sont beaucoup plus courantes dans le nord, dans les régions plus proches de la Grande-Bretagne où le contact avec la langue brittonique aurait été le plus fort.

L'accent originel du gaulois ressemblait peut-être à l'accentuation pénultième du brittonique commun, ou à l'accentuation initiale de l'irlandais primitif. Le français moderne a perdu son accentuation environ mille ans après la vie des derniers locuteurs gaulois, donc il n'y a aucun indice à ce sujet. L'accentuation gauloise semble avoir été très variable selon les régions et avoir changé au fil du temps de sa propre volonté. Même aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, il n'y a pas de gaulois sans influences extérieures, en particulier latines. Par souci de cohérence, j'applique un ensemble de règles sur la façon dont l'accentuation est représentée dans cette référence.

Le gaulois a un accent tonique qui tombe généralement sur l'antépénultième (la troisième à partir de la dernière syllabe), comme en témoigne la forte tendance à supprimer les voyelles de la pénultième (l'avant-dernière syllabe), ce qui peut se produire que l'ultima (dernière syllabe) soit longue ou courte. Mais si le mot a une pénultième longue, alors c'est la pénultième qui a l'accent tonique. Et dans les noms composés, l'accent tonique tombe toujours dans la dernière partie du composé, par exemple catuuiros ( catus + uiros) qui est accentué sur le I. Mais si le dernier élément du composé n'a qu'une seule syllabe, alors cette dernière règle ne s'applique pas, et l'accent tombe là où il le ferait autrement, par exemple Uercingetorīxs ( uer- + cingetos + rīxs ), genitif Uercingetorīgos.

Les voyelles accentuées ont tendance à être prononcées plus longtemps que les voyelles non accentuées, mais il existe toujours une distinction entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Par exemple, uiros means man but uīros means true.

Chaque voyelle pouvait être courte ou longue. Il se peut qu'il y ait toujours eu ou non une différence dans la longueur de la prononciation, mais parfois il y avait une différence dans la qualité de la voyelle.

La lettre A aurait ressemblé à quelque chose comme [ɑ] le plus souvent, bien que le A court non accentué soit probablement devenu [ə]. Mais lorsque le A court était directement suivi de L, M, N ou R, cela aurait pu ressembler à quelque chose de plus proche de [æ], par exemple dans le mot bannā, ou le mot entar, une variante de enter.

Le E court était probablement prononcé comme [ɛ], basé sur sa tendance à être échangé avec le A court et le I court. Dans les syllabes non accentuées, le E court peut avoir approché le son de [ə]. Longue Ē semble avoir été prononcé plus fermé, moins lâche, probablement comme [e:].

Le I court était souvent confondu avec le E court, surtout devant le M et le N. Il a peut-être été prononcé [ɪ], s'approchant même du son de [ɛ] avant M ou N, comme dans cinget et pimpe. Sinon, court et non accentué, j'ai peut-être parfois approché le son de [ə]. Le E court et le I court ne sont presque jamais confondus à la fin des mots, donc en position finale de mot, le I court a pu être prononcé [i]. Long Ī était presque certainement prononcé [i:] dans tous les environnements.

Le O court était souvent remplacé par le A court, par exemple locu, lacu, indiquant non seulement que le A court avait généralement un son soutenu mais aussi que le O court avait généralement un son ouvert, probablement quelque chose comme [ɔ]. Une exception était dans les terminaisons fléchies de mots comme les terminaisons très courantes -os et -on (ou -om), où le O court pouvait être prononcé de manière similaire à la voyelle en « comme ». Le long Ō, en revanche, est souvent confondu avec le long Ū, ce qui indique que le Ō avait probablement une prononciation très soutenue et arrondie comme [o:], comme dans la préposition dō, également attesté comme dū.

Le U court avait probablement un son laxiste comme [ʊ], car il échangeait parfois sa place avec le O court dans les terminaisons de mots, faisant même tomber les noms individuels librement dans l'une des deux déclinaisons. Le U long était presque certainement prononcé de manière très serrée et arrondie. Il y a un débat quant à savoir s'il était prononcé [u:] ou en façade comme dans « vu » : [y:]. On ne sait pas si le U français est dû à l'influence gauloise, mais cela semble peu probable. Le contact avec les langues germaniques telles que le francique peut expliquer l'existence de voyelles antérieures arrondies en français, et leur existence dans les langues germaniques est le résultat de l'assimilation d'une voyelle antérieure ou d'un glissement en Y dans la syllabe suivante, e.g. (PGmc.) fōtus/fōtjus > fōtus/fœ̄tjus > fōt/fœ̄t > fōt/fēt > (Eng.) foot/feet. Et si le gaulois avait ce son, il aurait probablement changé en [i:] avant l'extinction de la langue et de la modernité [y:] serait un développement ultérieur de toute façon.

Il est intéressant de noter que le grec ancien, une langue avec laquelle les Gaulois étaient en contact et qu'ils tenaient en haute estime, avait le son [y:], la prononciation du U gaulois a donc pu être influencée par cela. Cependant, l'erreur assez courante consistant à remplacer ō par ū (et vice versa) semble indiquer que si ū a déjà été prononcé [y:], il n'était prononcé de cette façon que dans certains mots et syllabes, et devait avoir conservé son ancienne [u:] valeur ailleurs. L'interprétation la plus parcimonieuse est que non, le gaulois n'avait pas le son [y:].

Les diphtongues gauloises sont ei, ai, oi, eu, au, et ou.

Ei était probablement prononcé de la même manière que ē, ou bien la diphtongue a fusionné avec la voyelle longue unique au fur et à mesure de l'évolution de la langue. De nombreux mots qui contiennent ei se trouvent également avec ē à sa place, par exemple leinos / lēnos.

Ai était probablement prononcé [aɪ] ou [əɪ], cependant, dans le développement ultérieur de la langue, sa prononciation a commencé à fusionner avec [ɛ]. Les diphtongues au et eu semblent avoir eu un son plus centralisé, probablement proche de [əʊ], et elles ont commencé à être confondues l'une avec l'autre et parfois avec la diphtongue ou.

Il n'y a pas beaucoup d'indices sur la prononciation de la diphtongue oi, il est donc raisonnable de supposer qu'elle avait une prononciation [oɪ], puisque cela semble être la façon la plus courante de prononcer oi dans de nombreuses langues. La diphtongue ou sonnait probablement comme le long O anglais, quelque part entre [oʊ] et [əʊ].

La lettre L a toujours été claire et toujours palatalisée comme elle l'est en français : [lʲ]. Même si la lettre L en français est également toujours claire et (presque) toujours palatalisée, il n'est pas certain que cette caractéristique vienne du gaulois ou ait été perdue et réintroduite plus tard à partir du francique, puisque le latin avait à la fois des sons L clairs et foncés et que la langue gallo-romane descendait du latin vulgaire, et que la prononciation exacte du L francique n'est pas connue. Mais en gaulois, le L se comporte comme une consonne palatale dans la façon dont il affecte les sons proches.

Les lettres P, T et C étaient prononcées très légèrement, presque inaudibles. Cela a amené les Romains à les confondre avec B, D, G dans les mots d'emprunt et les noms. En gaulois, ces sons étaient tenuis (sans aspiration, c'est-à-dire qu'aucun souffle d'air n'était libéré) et prononcés très doucement. La lettre C était également très sujette à la palatalisation lorsqu'elle était à côté d'une consonne palatale ou d'une voyelle antérieure (I ou E), comme dans melicā, une variante de, et peut-être une hypercorrection de, melatiā. La même alternance est observée dans le nom Diviciacus/Divitiacus, et il est probable que T ou C suivi de la consonne I produisent le même son, ou presque le même son. Parfois, les lettres CL dans un mot sont interchangeables avec TL, par exemple oclon avec la variante otlon, désignant également le même son ou des sons similaires.

Les lettres B, D et G représentaient également des sons légèrement prononcés, de sorte qu'ils alternaient parfois avec M et N. En fait, certains des changements de voyelles (voir ci-dessus) qui se produisaient avant M ou N se produisaient également parfois avant B, D ou G, comme ligā, variante de legā.

Les lettres M et N étaient également énoncées avec douceur, sonnant parfois presque comme un son W et un son R, respectivement.

La lettre S était également prononcée avec douceur, disparaissant souvent entre les voyelles ou à côté d'une consonne sonore. Il y avait probablement une qualité sonore [z] entre les sons sonores lorsqu'il ne disparaissait pas. Il ne semble pas y avoir beaucoup de preuves sur le fait que le S après O ou U était prononcé à l'envers, avec le bout de la langue près du palais dur et loin des dents, comme on pense qu'il l'était dans le latin classique. Cependant, les langues celtiques modernes ne le font pas, et le français non plus, donc le gallo-roman primitif ne le faisait probablement pas, bien qu'il soit une forme de latin, donc le gaulois ne le faisait probablement pas.

Les lettres I et U pouvaient fonctionner soit comme voyelles, soit comme consonnes; quand elles étaient des consonnes, elles sonnaient comme les sons /w/ et /j/ dans « oui » et « y'a ». En général, un I ou un U est une consonne s'il est immédiatement suivi d'une voyelle. (Parfois, un mot comme auiíī, "petit-fils [génitif]" apparaît et contourne cette règle.) Lorsqu'une consonne I suit une consonne dentale (comme T [t], D [d], S [s], ou N [n]), il semble avoir servi à palataliser la consonne en [tʲ], [dʲ], [sʲ], [nʲ], respectivement, peut-être sans que le I ait son propre son. Il en résulte que de nombreux mots avec une dentale suivie d'une consonne I ont une variante à laquelle manque la consonne I, comme dolā, dulā comme variantes de doliā.

Le gaulois s'écrit à différents endroits et à différentes époques, dans différentes écritures, notamment dans les alphabets latin, grec et lépontique. Bien que nous ignorions comment les anciens Gaulois désignaient les lettres individuellement, l'absence d'orthographe standardisée signifie qu'ils ne prenaient probablement pas la peine de se demander entre eux comment orthographier les mots. Néanmoins, il est raisonnable de supposer qu'ils utilisaient les noms originaux des lettres, les mêmes noms que ceux utilisés par les locuteurs de la langue dont l'alphabet était utilisé. Les prononciations suivantes sont une hypothèse éclairée :

Alphabet latin: A ā ; B bē ; C cē ; D dē ; ꟈ ꟈē / tau gallicon ; E ē ; F ef ; G gē ; H hā ; I ī ; Í ī māron ; K kā ; L el ; M em ; N en ; O ō ; P pē ; Q qū ; R er ; S es ; T tē ; U/V ū ; X ixs ; Y ī graicon ; Z zēta

Alphabet grec: Α alpa / alfa ; Β bēta ; Γ gamma ; Δ delta ; Ε ē ; Ζ zēta ; Η ēta ; Θ ꟈēta ; Ι iōta ; Κ kappa ; Λ labda ; Μ mū / mī ; Ν nū / nī ; Ξ xsē ; Ο ō meion ; Π pē ; Ρ rō ; Σ sigma ; Τ tau ; Υ ūpsilon / īpsilon ; Ψ psē ; Ω ō māron (Φ et Χ ne sont pas utilisés pour écrire le gaulois.)

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | etn‑os | etn‑ō | etn‑ī, etn‑oi |

| Voc. | etn‑e | etn‑ō | etn‑ūs |

| Acc. | etn‑on | etn‑ō | etn‑ūs |

| Gen. | etn‑ī | etn‑ōs | etn‑on |

| Dat. | etn‑ū | etn‑obon | etn‑obo |

| Ins. | etn‑ū | etn‑obin | etn‑ūs/‑obi |

| Loc. | etn‑ē | etn‑ou | etn‑obi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | etn‑o | etn‑ī |

| Voc. | etn‑e | etn‑ū |

| Acc. | etn‑o | etn‑ū |

| Gen. | etn‑ī | etn‑o |

| Dat. | etn‑ū | etn‑obo |

| Ins. | etn‑ū | etn‑obi |

| Loc. | etn‑ē | etn‑obi |

Les noms animés à tige O se terminant par ‑ios partagent les mêmes terminaisons, par ex. anaganntios (quatrième mois de l'année), anaganntie, anaganntion, anaganntii, anaganntiū, etc.

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| NVA. | prenn‑on | prenn‑oi | prenn‑ā |

| Gen. | prenn‑ī | prenn‑ōs | prenn‑on |

| Dat. | prenn‑ū | prenn‑obon | prenn‑obo |

| Ins. | prenn‑ū | prenn‑obin | prenn‑ūs/‑obi |

| Loc. | prenn‑ē | prenn‑ou | prenn‑obi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| NVA. | prenn‑o | prenn‑ā |

| Gen. | prenn‑ī | prenn‑o |

| Dat. | prenn‑ū | prenn‑obo |

| Ins. | prenn‑ū | prenn‑obi |

| Loc. | prenn‑ē | prenn‑obi |

Les noms neutres en O se terminant par ‑ion partagent les mêmes terminaisons, par exemple cridion (cœur), cridíī, cridiū, etc.

Les mots gaulois ont subi une modification phonétique au cours des dernières étapes de la langue, entraînant la disparition des sons N et S à la fin des mots. En conséquence, les déclinaisons des noms ont été quelque peu simplifiées durant cette période. Vous pouvez voir les différences entre les déclinaisons des noms gaulois anciens et tardifs en cliquant sur les boutons respectifs à droite.

| Singulier | Double | Pluriel | Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom. | abon‑ā | abon‑ī | abon‑ās | blēdnī | blēdnī | blēdniías |

| Voc. | abon‑a | abon‑ī | abon‑ās | blēdni | blēdnī | blēdniías |

| Acc. | abon‑in | abon‑ī | abon‑ās | blēdnīn | blēdnī | blēdniías |

| Gen. | abon‑iās | abon‑iōs, abon‑ious | abon‑ānon | blēdniās | blēdnious | blēdniānon |

| Dat. | abon‑ī | abon‑ābon | abon‑ābo | blēdníī | blēdniābon | blēdniābo |

| Ins. | abon‑ī, abon‑iā | abon‑ābin | abon‑ābi | blēdniā | blēdniābin | blēdniābi |

| Loc. | abon‑ī | abon‑ābin | abon‑ābi | blēdníī | blēdniābin | blēdniābi |

| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|---|---|

| Nom. | abon‑ā | abon‑ā | blēdn‑ī | blēdn‑iía |

| Voc. | abon‑a | abon‑ā | blēdn‑ī | blēdn‑iía |

| Acc. | abon‑ā | abon‑ā | blēdn‑ī | blēdn‑iía |

| Gen. | abon‑iā | abon‑āno | blēdn‑iā | blēdn‑iāno |

| Dat. | abon‑ī | abon‑ābo | blēdn‑ī | blēdn‑iābo |

| Ins. | abon‑ī | abon‑ābi | blēdn‑ī | blēdn‑iābi |

| Loc. | abon‑ī | abon‑ābi | blēdn‑ī | blēdn‑iābi |

Le nom irrégulier benā, « femme », a la déclinaison suivante :

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | benā | mnāi | mnās |

| Voc. | bena | mnāi | mnās |

| Acc. | benin, banin | mnāi | mnās |

| Gen. | mnās | baniōs, banious | mnānon |

| Dat. | mnāi | mnābon | mnābo |

| Ins. | mnāi | mnābin | mnābi |

| Loc. | mnāi | mnābin | mnābi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | benā | mnā |

| Voc. | benā | mnā |

| Acc. | benā | mnā |

| Gen. | mnā | mnāno |

| Dat. | mnāi | mnābo |

| Ins. | mnāi | mnābi |

| Loc. | mnāi | mnābi |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | elant‑is | elant‑ī | elant‑īs |

| Voc. | elant‑i | elant‑ī | elant‑īs |

| Acc. | elant‑in | elant‑ī | elant‑īs |

| Gen. | elant‑ēs | elant‑iōs, elant‑ious | elant‑iíon |

| Dat. | elant‑ē | elant‑ibon | elant‑ibo |

| Ins. | elant‑ī | elant‑ibin | elant‑ibi |

| Loc. | elant‑ī | elant‑ibin | elant‑ibi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | elant‑i | elant‑ī |

| Voc. | elant‑i | elant‑ī |

| Acc. | elant‑i | elant‑ī |

| Gen. | elant‑ē | elant‑iío |

| Dat. | elant‑ē | elant‑ibo |

| Ins. | elant‑ī | elant‑ibi |

| Loc. | elant‑ī | elant‑ibi |

| Singular | Dual | Plural | |

|---|---|---|---|

| NVA. | boud‑i | boud‑ī | boud‑iíā |

| Gen. | boud‑ēs | boud‑iíōs | boud‑iíon |

| Dat. | boud‑ē | boud‑ibon | boud‑ibo |

| Ins. | boud‑ī | boud‑ibin | boud‑ibi |

| Loc. | boud‑ī | boud‑ibin | boud‑ibi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| NVA. | boud‑i | boud‑iíā |

| Gen. | boud‑ē | boud‑iío |

| Dat. | boud‑ē | boud‑ibo |

| Ins. | boud‑ī | boud‑ibi |

| Loc. | boud‑ī | boud‑ibi |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | brit‑us | brit‑ū | brit‑oues |

| Voc. | brit‑u | brit‑ū | brit‑oues |

| Acc. | brit‑un | brit‑ū | brit‑ūs |

| Gen. | brit‑ous, ‑ōs | brit‑ouō | brit‑uion |

| Dat. | brit‑ou, ‑ō | brit‑oubon | brit‑oubo |

| Ins. | brit‑ū | brit‑oubin | brit‑oubi |

| Loc. | brit‑ū | brit‑oubin | brit‑oubi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | brit‑u | brit‑oue |

| Voc. | brit‑u | brit‑oue |

| Acc. | brit‑u | brit‑ū |

| Gen. | brit‑ō | brit‑uio |

| Dat. | brit‑ō | brit‑ōbo |

| Ins. | brit‑ū | brit‑ōbi |

| Loc. | brit‑ū | brit‑ōbi |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| NVA. | loc‑u | loc‑ū | loc‑uā |

| Gen. | loc‑ous, ‑ōs | loc‑ouō | loc‑uion |

| Dat. | loc‑ou, ‑ō | loc‑oubon | loc‑oubo |

| Ins. | loc‑ū | loc‑oubin | loc‑oubi |

| Loc. | loc‑ū | loc‑oubin | loc‑oubi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| NVA. | loc‑u | loc‑uā |

| Gen. | loc‑ō | loc‑uio |

| Dat. | loc‑ō | loc‑ōbo |

| Ins. | loc‑ū | loc‑ōbi |

| Loc. | loc‑ū | loc‑ōbi |

Quelques noms en U‑déclinaison ont des racines diphtongues qui provoquent une déclinaison irrégulière, par exemple :

| Nom. | dīus (jour) | bous (vache) |

|---|---|---|

| Acc. | dīun | būn |

| Gen. | dīuos | bouos |

| Nom. | dīu (jour) | bou (vache) | cnou (noix) |

|---|---|---|---|

| Acc. | dīu | bū | cnou |

| Gen. | dīuo | bouo | cnouo |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | carans, carant‑s, caranꟈ | carant‑e | carant‑es |

| Voc. | carans, carant‑s, caranꟈ | carant‑e | carant‑es |

| Acc. | carant‑en | carant‑e | carant‑ās |

| Gen. | carant‑os | carant‑ou, carant‑ō | carant‑on |

| Dat. | carant‑ē | carant‑obon, carand‑bon | carant‑obo, carand‑bo |

| Ins. | carant‑ī | carant‑obin, carand‑bin | carant‑obi, carand‑bi |

| Loc. | carant‑ī | carant‑obin, carand‑bin | carant‑obi, carand‑bi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | carans | carant‑e |

| Voc. | carans | carant‑e |

| Acc. | carant‑e | carant‑ā |

| Gen. | carant‑o | carant‑o |

| Dat. | carant‑ē | carand‑bo |

| Ins. | carant‑ī | carand‑bi |

| Loc. | carant‑ī | carand‑bi |

Certains de ces noms ont des nominatifs irréguliers, tels que noxs, nuit, gén. noxtos, et moritexs, marin, gén. moritextos.

Un seul nom neutre à radical dentaire est connu :

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| NVA. | dant | dant‑e | dant‑ā |

| Gen. | dant‑os | dant‑ou, dant‑ō | dant‑on |

| Dat. | dant‑ē | dant‑obon, dand‑bon | dant‑obo, dand‑bo |

| Ins. | dant‑ī | dant‑obin, dand‑bin | dant‑obi, dand‑bi |

| Loc. | dant‑ī | dant‑obin, dand‑bin | dant‑obi, dand‑bi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| NVA. | dant | dant‑ā |

| Gen. | dant‑o | dant‑o |

| Dat. | dant‑ē | dand‑bo |

| Ins. | dant‑ī | dand‑bi |

| Loc. | dant‑ī | dand‑bi |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | rīx‑s | rīg‑e | rīg‑es |

| Voc. | rīx‑s | rīg‑e | rīg‑es |

| Acc. | rīg‑en | rīg‑e | rīg‑ās |

| Gen. | rīg‑os | rīg‑ou, rīg‑ō | rīg‑on |

| Dat. | rīg‑ē | rīg‑(o)bon | rīg‑(o)bo |

| Ins. | rīg‑ī | rīg‑(o)bin | rīg‑(o)bi |

| Loc. | rīg‑ī | rīg‑(o)bin | rīg‑(o)bi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | rīx‑s | rīg‑e |

| Voc. | rīx‑s | rīg‑e |

| Acc. | rīg‑e | rīg‑ā |

| Gen. | rīg‑o | rīg‑o |

| Dat. | rīg‑ē | rīg‑(o)bo |

| Ins. | rīg‑ī | rīg‑(o)bi |

| Loc. | rīg‑ī | rīg‑(o)bi |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | cū | cun‑e | cun‑es |

| Voc. | cū | cun‑e | cun‑es |

| Acc. | cun‑en | cun‑e | cun‑ās |

| Gen. | cun‑os | cun‑ou, cun‑ō | cun‑on |

| Dat. | cun‑ē | cun‑obon | cun‑obo |

| Ins. | cun‑i | cun‑obin | cun‑obi |

| Loc. | cun‑i | cun‑obin | cun‑obi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | cū | cun‑e |

| Voc. | cū | cun‑e |

| Acc. | cun‑e | cun‑ā |

| Gen. | cun‑o | cun‑o |

| Dat. | cun‑ē | cun‑obo |

| Ins. | cun‑i | cun‑obi |

| Loc. | cun‑i | cun‑obi |

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| NVA. | anuan | anuan‑e | anuan‑ā |

| Gen. | anuēs* | anuan‑ou, anuan‑ō | anuan‑on |

| Dat. | anuan‑ē | anuam‑bon | anuam‑bo |

| Ins. | anuan‑i | anuam‑bin | anuam‑bi |

| Loc. | anuan‑i | anuam‑bin | anuam‑bi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| NVA. | anuan | anuan‑ā |

| Gen. | anuē* | anuan‑o |

| Dat. | anuan‑ē | anuam‑bo |

| Ins. | anuan‑i | anuam‑bi |

| Loc. | anuan‑i | anuam‑bi |

*La terminaison génitive singulière ‑ēs descend du proto‑celtique *anmens, génitif de *anman.

Au moins un nom animé à radical N est reconstruit avec un nominatif en ‑an comme les neutres : abban (singe), décliné comme ceci :

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| Nom. | abban | abban‑e | abban‑es |

| Voc. | abban | abban‑e | abban‑es |

| Acc. | abban‑en | abban‑e | abban‑ās |

| Gen. | abban‑os | abban‑ou, abban‑ō | abban‑on |

| Dat. | abban‑ē | abbam‑bon | abbam‑bo |

| Ins. | abban‑i | abbam‑bin | abbam‑bi |

| Loc. | abban‑i | abbam‑bin | abbam‑bi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| Nom. | abban | abban‑e |

| Voc. | abban | abban‑e |

| Acc. | abban‑e | abban‑ā |

| Gen. | abban‑o | abban‑o |

| Dat. | abban‑ē | abbam‑bo |

| Ins. | abban‑i | abbam‑bi |

| Loc. | abban‑i | abbam‑bi |

| Singulier | Double | Pluriel | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e | māter‑es | suior‑es |

| Voc. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e | māter‑es | suior‑es |

| Acc. | māter‑en | suior‑en | māter‑e | suior‑e | māter‑ās | suior‑ās |

| Gen. | mātr‑ōs | suior‑ōs | mātr‑ou, mātr‑ō | suior‑ou, suior‑ō | mātr‑on | suior‑on |

| Dat. | mātr‑ē | suior‑ē | mātr‑ebon | suior‑ebon | mātr‑ebo | suior‑ebo |

| Ins. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebin | suior‑ebin | mātr‑ebi | suior‑ebi |

| Loc. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebin | suior‑ebin | mātr‑ebi | suior‑ebi |

| Singulier | Pluriel | |||

|---|---|---|---|---|

| Nom. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e |

| Voc. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e |

| Acc. | māter‑e | suior‑e | māter‑ā | suior‑ā |

| Gen. | mātr‑ō | suior‑ō | mātr‑o | suior‑o |

| Dat. | mātr‑ē | suior‑ē | mātr‑ebo | suior‑ebo |

| Ins. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebi | suior‑ebi |

| Loc. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebi | suior‑ebi |

Les noms à radical R varient en fonction de la réduction de la racine dans les cas obliques. Noter la forme génitive du lexique aidera à savoir comment décliner les cas restants.

| Singulier | Double | Pluriel | |

|---|---|---|---|

| NVA. | nem‑os | nem‑ie | nem‑iā |

| Gen. | nem‑ios | nem‑iō | nem‑ion |

| Dat. | nem‑es | nem‑obon | nem‑obo |

| Ins. | nem‑es | nem‑obin | nem‑obi |

| Loc. | nem‑es | nem‑obin | nem‑obi |

| Singulier | Pluriel | |

|---|---|---|

| NVA. | nem‑o | nem‑iā |

| Gen. | nem‑io | nem‑io |

| Dat. | nem‑e | nem‑obo |

| Ins. | nem‑e | nem‑obi |

| Loc. | nem‑e | nem‑obi |

Lorsque les noms sont combinés, comme dans les noms personnels, le suffixe du radical combiné dépend de la déclinaison du nom :

| Déclinaison | Nom. | Gen. | Tige combinante |

|---|---|---|---|

| O | -os | -ī | -o- |

| A | -ā | -iās | -o- |

| I | -is | -ē | -i- |

| U | -us | -ous | -u- |

| Nasal | -ū | -nos | -o(n)- |

| Dental | -n(t)s, -nꟈ | -ntos | -nt(o)- |

| S | -os | -ios | -o- |

| Velar | -xs | -cos, -gos | -c(o)-, -g(o)- |

| R | -īr | -ros | -r(o)- |

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |

| Nom. | mār‑ā | mār‑os | mār‑on | mār‑ās | mār‑ii, ‑oi | mār‑ā |

| Voc. | mār‑a | mār‑e | mār‑on | mār‑ās | mār‑ūs | mār‑ā |

| Acc. | mār‑in | mār‑on | mār‑on | mār‑ās | mār‑ūs | mār‑ā |

| Gen. | mār‑ās | mār‑ī | mār‑ī | mār‑ānon | mār‑on | mār‑on |

| Dat. | mār‑ī | mār‑ū | mār‑ū | mār‑ābo | mār‑obo | mār‑obo |

| Ins. | mār‑ī, mār‑iā | mār‑ū | mār‑ū | mār‑ābi | mār‑obi, ‑ūs | mār‑obi, ‑ūs |

| Loc. | mār‑ī | mār‑ē | mār‑ē | mār‑ābi | mār‑obi | mār‑obi |

(Comparatif irrégulier de litanos.)

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |

| Nom. | let‑is | let‑is | let‑i | let‑ies | let‑ies | let‑iā |

| Voc. | let‑i | let‑i | let‑i | let‑ies | let‑ies | let‑iā |

| Acc. | let‑in | let‑in | let‑i | let‑īs | let‑īs | let‑iā |

| Gen. | let‑iās | let‑ēs | let‑ēs | let‑ion | let‑ion | let‑ion |

| Dat. | let‑ē | let‑ē | let‑ē | let‑ibo | let‑ibo | let‑ibo |

| Ins. | let‑ī | let‑ī | let‑ī | let‑ibi | let‑ibi | let‑ibi |

| Loc. | let‑ī | let‑ī | let‑ī | let‑ibi | let‑ibi | let‑ibi |

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |

| Nom. | el‑us | el‑us | el‑u | el‑iās | el‑iies | el‑iā |

| Voc. | el‑u | el‑u | el‑u | el‑iās | el‑iies | el‑iā |

| Acc. | el‑uin | el‑un | el‑u | el‑iās | el‑ūs | el‑iā |

| Gen. | el‑uās | el‑ous, el‑ōs | el‑ous, el‑ōs | el‑uion | el‑uion | el‑uion |

| Dat. | el‑uī | el‑ou, el‑ō | el‑ou, el‑ō | el‑uābo | el‑uibo | el‑uibo |

| Ins. | el‑uī | el‑ū | el‑ū | el‑uābi | el‑uibi | el‑uibi |

| Loc. | el‑uī | el‑ū | el‑ū | el‑uābi | el‑uibi | el‑uibi |

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |

| Nom. | trūx‑s | trūx‑s | trūx‑s, trūc | trūc‑es | trūc‑es | trūc‑ā |

| Voc. | trūx‑s, trūc | trūx‑s, trūc | trūx‑s, trūc | trūc‑es | trūc‑es | trūc‑ā |

| Acc. | trūc‑en | trūc‑en | trūx‑s, trūc | trūc‑ās | trūc‑ās | trūc‑ā |

| Gen. | trūc‑os | trūc‑os | trūc‑os | trūc‑on | trūc‑on | trūc‑on |

| Dat. | trūc‑ē | trūc‑ē | trūc‑ē | trūc‑obo | trūc‑obo | trūc‑obo |

| Ins. | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑obi | trūc‑obi | trūc‑obi |

| Loc. | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑obi | trūc‑obi | trūc‑obi |

Les degrés de comparaison pour les adjectifs réguliers sont le comparatif et le superlatif, ainsi qu'un degré emphatique qui est apparenté à un préfixe équatif en celtique insulaire.

Il n'existe aucune preuve de l'existence d'un équatif en gaulois. Pour la signification de l'équatif, utilisez dūcī +acc., par exemple cauaros eꟈꟈi māros dūcī moniíon "le géant est aussi grand qu'une montagne." Pour dire qu'une personne ou une chose est semblable à une autre, utilisez samalos avec le datif de l'entité à laquelle on la compare, par exemple eꟈꟈi-sī mātrē samalā « elle est comme sa mère ».

| Degré | Préfixe | Suffixe | Exemple | Glose |

|---|---|---|---|---|

| Positif | - | - | axsros | de haut taille |

| Comparatif | - | -iūs | axsriūs | de plus haut taille de; dássez haut taille |

| Superlatif | - | -isamos | axsrisamos | du plus haut taille; de tres haut taille |

| Emphatique | com- | - | conaxsros | de tres haut taille |

Le degré comparatif en -iūs s'est vu attribuer une déclinaison unique (voir Iextis Galation), cependant selon Wiktionary, "No gender/number/case inflection of comparative adjectives is attested in Celtic," (aucune inflexion de genre/nombre/cas des adjectifs comparatifs n'est attestée en celtique.) Par conséquent, il est possible que le suffixe -iūs soit indéclinable en gaulois. Cependant, la simplification des terminaisons comparatives en une forme indéclinable peut être le résultat du fait que dans le goïdélique primitif, le comparatif n'était utilisé que de manière prédicative, jamais de manière attributive, et qu'il aurait donc rarement été utilisé dans d'autres cas que le nominatif. Si c'est la cause, alors la réduction et la perte de la déclinaison comparative pourraient être une innovation goïdélique qui s'est propagée au brittonique dans le cadre des développements celtiques insulaires partagés, laissant ainsi le gaulois intact. Dans cette hypothèse, la déclinaison comparative suivante peut être reconstruite pour le gaulois sur la base de ses reflets du proto-celtique:

| Masc./Fem. | Neu. | |||

|---|---|---|---|---|

| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |

| Nom./Voc. | axsríūs | axsríoses | axsris | axsrisā |

| Acc. | axsríosan | axsríosās | axsris | axsrisā |

| Gen. | axsrisos | axsrison | axsrisos | axsrison |

| Dat. | axsrisē | axsrisbo | axsrisē | axsrisbo |

| Ins. | axsrisī | axsrisbi | axsrisī | axsrisbi |

Le préfixe emphatique com- peut devenir con- ou co- devant certains sons pour faciliter la prononciation. Avant l, il devient cob- comme dans cobletos < com- + *letos, cobrūnos < com- + rūnos.

Certains adjectifs ont des gradations irrégulières:

| Positif | Glose | Comparatif | Superlatif | Emphatique |

|---|---|---|---|---|

| adgoꟈꟈus | proche | neꟈꟈiūs | neꟈꟈamos | - |

| cintus | premier | cintiūs | cintusmos | - |

| dagos | bon | uellos | dagisamos | condagos |

| drucos | mauvais | uaxtos | uaxtamos | condrucos |

| elus | beaucoup | lēiūs | - | comantis |

| īꟈꟈelos | bas | īꟈꟈeliūs | īꟈꟈamos | conīꟈꟈelos |

| iouincos | jeune | iouiūs | iouamos | coniouincos |

| lagus | petit | lagiūs | lagisamos | coblagus |

| litanos | large | letis | letisamos | coblitos |

| māros | grand | māiūs | maisamos | comantis |

| sīros | long | sēios | sēiamos | cosīros |

| trēnos | puissant | trexsios | trexsamos | contrēnos |

| ūxsellos | haut | ūxsios | ūxsamos | conūxsellos |

Règles de déclinaison:

L'emphatique peut être utilisé pour signifier « tellement », « si ».

mīeꟈi coblitā tegiā

J'ai une maison tellement grande.

cauaros eꟈꟈi comantis

Le géant est si grand.

Les comparatifs sont utilisés avec l'instrumental de l'entité comparée. En soi, un comparatif signifie « tellement ».

tuos mapos eꟈꟈi iouiūs mapū īmos

Votre fils est plus jeune que le mien.

tīeꟈi mapos iouiūs

Vous avez un fils assez jeune.

Les superlatifs prennent enter + instrumental pluriel de la classe ou du groupe dans lequel l'entité possède le plus de quelque qualité. Ici aussi, le superlatif seul sans classe ni groupe signifie "très", cf. des usages tels que "une peinture des plus exquises" ou "un mystère des plus curieux".

ei-tū cū dagisamos enter pāpobo cumbo in mages !

Tu es le meilleur chien du parc!

ei-tū cū dagisamos

Tu es un très bon chien!

Les adjectifs peuvent être rendus adverbiaux de deux manières:

Exemples:

cingetes inte mārogalon ambi-ueuonar.

cingetes mārogalū ambi-ueuonar.

Les soldats se sont battus courageusement.

| Première | Deuxième | |||

|---|---|---|---|---|

| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |

| Nom. | mī | snīs | tū | suīs |

| Acc. | me | snīs | te | suīs |

| Gen. | mon* | anson | ton* | sueson |

| Dat. | mei | amē | tei | umē |

| Ins. | me | anse | te | ume |

| Loc. | me | anse | te | ume |

*Les pronoms possessifs sont bien plus couramment utilisés que les génitifs, qui se déclinent comme des adjectifs. L'adjectif possessif à la première personne est irrégulier. Ils sont attestés par mon, moni, imi, imon, et tva. Les formes mon et moni apparaissent avant le nom ; imon et imi apparaissent après, comme le fait tva, ce qui peut indiquer que *tuos, tuā, *tuon, contrairement à *mos, monī, mon, n'a pas de forme **ītos distincte qui suit le nom.

En ce qui concerne leurs déclinaisons, mos, mon se déclinent probablement comme un adjectif O/A, mais avec le radical irrégulier mon- au génitif et aux cas obliques pour éviter toute confusion avec d'autres pronoms : monī, monū, monū, monē; monon, monbo, monbi, monbi pas **mī, **mū, **mē, etc. La forme féminine monī se décline probablement comme blēdnī. La déclinaison de īmos, īmī, īmon est probablement entièrement régulière et parallèle à celle de uimpos, uimpī, uimpon. Pour tuos, tuā, tuon la déclinaison peut être entièrement régulière bien que le f. acc. sg. soit susceptible d'être tuan au lieu de **tuin, par analogie avec sian. Bien que cette déclinaison soit quelque peu irrégulière, elle évite des collisions avec des mots importants sans rapport : d'une part, l'utilisation de monī, irrégulier, au lieu de l'attendu **mā, évite toute confusion avec le mot pour « si » ; deuxièmement, l'utilisation de tuon au lieu de **ton évite toute confusion avec le mot pour « alors », et enfin, l'absence de **ītos fait que ses formes déclinées ne seraient pas confondues avec les mots pour « grain » et « manger ».

Sans surprise, les Gaulois semblent avoir à un moment donné abandonné ce système complexe de déclinaison, probablement en conservant seulement m./n. mon / ton et f. monī / tuā, et peut-être en utilisant toujours la première paire avant une voyelle initiale, comme nous le faisons encore en français moderne (par exemple mon amie, ton épouse). Une ou deux inscriptions semblent également avoir un préfixe possessif to- pour la deuxième personne, indiquant peut-être une simplification supplémentaire du système possessif.

Bien que les langues goïdéliques et brittoniques présentent des réflexes du proto-celtique *mene (mon, mien) qui se transforme en *mowe sous l'influence de *towe (ton, tien), il n'existe aucune preuve de l'existence des formes équivalentes **mou et **tou en gaulois.

Le génitif 1er pluriel est peut-être attesté comme onson (Chamalières, L-100), cependant, le sens de cette partie du texte est incertain et le texte « onson » semble dépasser une limite de mot. La forme prédite par les reflets proto-celtiques des reconstructions indo-européennes est *anson, c'est donc la forme donnée ici pour le moment.

Les réfléchis du 1er et du 2ème pronom sont formés par :

Le pronom oinānos, -ā, -on, , décliné en adjectif O/A, a un sens emphatique, comme dans « j'ai moi-même [fait la chose] ».

| Singulier | Double | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fem. | Masc. | Neu. | Fem. | Masc. | Neu. | ||

| Nom. | eiā | is | id | ī | eias | eis | ī |

| Acc. | sian | íin | id | ī | sies | eiūs | ī |

| Gen. | eiās | eio | eio | eiō | eianon | eion | eion |

| Dat. | eíī | eiū | eiū | eiobon | eiābo | eiobo | eiobo |

| Ins. | eíī | eiū | eiū | eiobin | eiābi | eiobi | eiobi |

| Loc. | eíī | eiū | eiū | eiobon | eiābo | eiobo | eiobo |

Le troisième pronom réfléchi est formé en préfixant sue-: sueíin lui-même, suesian elle-même, etc. Le préfixe sue- peut également être préfixé à un nom possédé, e.g. suetegiā ma/ta/sa/notre/votre/leur (propre) maison.

Le pronom emphatique oinānos peut également être utilisé à la troisième personne.

Les formes obliques de ceilios (compagnon, partenaire) remplace le sens de « l'un l'autre », par exemple appisomos-nīs ceiliūs « nous nous voyons. » Des variantes de cet usage se retrouvent en irlandais, en gaélique écossais et en gallois.

Un ensemble de démonstratifs simples, signifiant probablement « ceci »/« cela »/« le susdit », est attesté, principalement sous les formes se et so, et peut-être sana. On ignore si se représente une flexion spécifique, une forme indéclinable, ou un synonyme de so.

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| F | M | N | F | M | N | |

| Nom. | sā | sos | so | sās | soi | sanā |

| Acc. | sān | son | so | sās | sūs | sanā |

| Gen. | soiās | soio | soio | sānon | soion | soion |

| Dat. | soíī | soiū | soiū | sābo | soibo | soibo |

| Ins. | soiā | somū | somū | sābi | soibi | soibi |

| Loc. | soíī | sē | sē | sābi | soibi | soibi |

Les démonstratifs proximaux (c'est-à-dire ceci, ces) sont attestés en gaulois par sendi, sinde, et indas, ainsi que par le préfixe sin- dans sindiu signifiant « aujourd'hui », littéralement « ce jour-là ». L'ensemble suivant de démonstratifs proximaux peut être reconstitué :

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| F | M | N | F | M | N | |

| Nom. | sindā | sindos | sindon | sindās | sindī | sindā |

| Acc. | sindin | sindon | sindon | sindās | sindūs | sindā |

| Gen. | sindās | sindī | sindī | sindānon | sindon | sindon |

| Dat. | sindī | sindū | sindū | sindābo | sindobo | sindobo |

| Instr. | sindī | sindū | sindū | sindābi | sindobi | sindobi |

| Loc. | sindī | sindē | sindē | sindābi | sindobi | sindobi |

Il existe des composés de sindos avec des noms, où le démonstratif devient un préfixe sin- signifiant « ceci », comme dans sindīū « aujourd'hui », sinbāregū « ce matin », sinnoxti « ce soir ».

Des traces d'un autre ensemble de démonstratifs, signifiant peut-être « que, ceux-là », sont attestées comme sondios, sondiobi, et onda.

| Singulier | Pluriel | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| F | M | N | F | M | N | |

| Nom. | sondiā | sondios | sondion | sondiās | sondī | sondiā |

| Acc. | sondīn | sondion | sondion | sondiās | sondiūs | sondiā |

| Gen. | sondiās | sondī | sondī | sondiānon | sondion | sondion |

| Dat. | sondī | sondiū | sondiū | sondiābo | sondiobo | sondiobo |

| Instr. | sondī | sondiū | sondiū | sondiābi | sondiobi | sondiobi |

| Loc. | sondī | sondiē | sondiē | sondiābi | sondiobi | sondiobi |

Au moins un démonstratif emphatique sosin est attesté dans des dédicaces de la forme « untel a dédié CE monument à [nom de la divinité] ». La forme sosio est attestée et pourrait être un synonyme ou une autre forme de ce même pronom, ou une conjonction formée de sos et du suffixe relatif -io.

Ceux-ci déclinent comme des adjectifs O/A.

| Indéfini | Négatif | Interrogatif | Relatif | Démonstratif | Identitatif | Alternatif | Universel | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Animé | nepos quelqu'un | ne donios aucun personne | pē? qui? | io(n) qui | sos ceci, cela | somos le même | allos un autre | ollos, pāpos tous, chaque |

| Inanimé | nepon quelque chose | ne nepon rien | pid? quoi? | io quoi | so, id ceci, cela | somon le même | allon un autre | ollon, pāpon tous, chaque |

| Locatif | nepū inedū quelque part | ne inedū nulle part | pid inedū ? où? | pid inedū où | ciē

ici, endo là |

somū inedū au même endroit | allū inedū autre part | ollū inedū partout |

| Source | au nepū inedū de quelque part | au ne inedū de nulle part | panā ? d'où? | panā d'où | au endo à partir de là | au somū inedū du même endroit | au allū inedū d'ailleurs | au ollū inedū de partout |

| Temporel | ammambi, uextobi parfois | ne ammani, ne uextū jamais | ponc ? quand? | ponc quand | ton alors | somū ammani en même temps | allū ammani autre fois | ollū ammani tousjour |

| Qualitatif | nepon cenetlon une sorte | ne cenetlon aucun, rien de tel | pid cenetlon ? quelle sorte ? | cenetlon io du type qui | ixsos tel | somon cenetlon le même type | allon cenetlon autre type | ollon cenetlon toutes sortes |

| Quantitatif | inte nepon quelque peu | ne nepos aucun montant | peti ? combien? | peti combien, autant | dūcī tellement | dūcī autant | allon imbeton un montant différent | ollos tous, entier |

| Manière | inte nepon de quelque manière | ne cammanū pas de manière | pō ? comment? | pō comment | suā ainsi | inte somon de la même façon | inte allon une autre façon | inte ollon de toutes les manières |

| Raison | nepū uouerū pour une raison quelconque | ne uouerū sans raison | peri ? pourquoi? | peri pourquoi | samalī sindon donc | somū uouerū pour la même raison | allū uouerū pour une autre raison | ollū uouerū pour toutes les raisons |

Les cas utilisés avec chaque préposition sont flexibles et ne sont pas gravés dans le marbre. Une inscription semble contenir un rīs avec un nominatif. La grammaire prépositionnelle n'est pas vraiment précise.

| +acc. | +ins. | +dat. | +loc. | |

|---|---|---|---|---|

| ambi 💬 | autour, à peu près | autour, à peu près | ||

| ande 💬 | sous, au-dessous, | en haut de, provenant de | ||

| are 💬 | pour le bien de, à cause de, au nom de | devant, sur, à côté de | ||

| au 💬 | de, loin de | |||

| canti 💬 | près, avec | à côté de, parallèlement à | ||

| cēna 💬 | sans | |||

| dī 💬 | de | |||

| dō 💬 | à, vers, -vers | à, vers, -vers | ||

| dūcī 💬 | comme, autant que | comme, autant que | comme, autant que | |

| enter 💬 | entre, parmi, dans, à l'intérieur | parmi, entre, à l'intérieur, inter | ||

| eri 💬 | pendant, | pour, parce que, puisque, afin de | ||

| ēron 💬 | après, derrière | |||

| etic 💬 | accompagné de, avec | |||

| extrā 💬 | en dehors de | |||

| inte 💬 | au moyen de, avec | |||

| in 💬 | dans, à | dans, à l'intérieur de, à | dans, à l'intérieur de, à | |

| īssu 💬 | en dessous, jusqu'à | |||

| onco 💬 | à côté de | |||

| po 💬 | jusqu'à | |||

| rīs 💬 | devant, partie antérieure | devant, partie antérieure | ||

| samalī 💬 | comme, 'à la ressemblance de' | comme, 'à la ressemblance de' | ||

| sepans 💬 | après, 'suivant', le long de, selon | |||

| sepū 💬 | outre, à part, passé, au-delà, sans | |||

| trāns 💬 | à travers | |||

| tras 💬 | au-delà, à travers, par-dessus | de l'autre côté de | ||

| trē 💬 | à travers | |||

| uēdo 💬 | en présence de | |||

| uer 💬 | en haut, vers le haut, par-dessus | sur, au-dessus | ||

| uo 💬 | vers le bas | sous, au-dessous | ||

| ūxs 💬 | au-dessus |

| Personne | Sujet | Objet |

|---|---|---|

| 1er sg. | -mī 💬 | -mī 💬 |

| 1er pl. | -nīs 💬 | -nīs 💬 |

| 2e sg. | -tū 💬, -ti 💬 | -te 💬, -ti 💬 |

| 2e pl. | -suīs 💬 | -suīs 💬 |

| 3ème sg. fem. | -sī 💬, -iā 💬 | -ian 💬 |

| 3ème sg. masc. | -i 💬, -is 💬 | -in 💬 |

| 3ème sg. neu. | -i 💬, -id 💬 | -i 💬, -id 💬 |

| 3ème pl. fem. | -sies 💬 | -iās 💬 |

| 3ème pl. masc. | -íis 💬 | -iūs 💬 |

| 3ème pl. neu. | -ī 💬, -iā 💬 | -ī 💬, -iā 💬 |

| (relatif) | -io 💬 | -ion 💬 |

Les enclitiques pronominaux ont pour fonction d'accentuer le sujet et/ou le complément d'objet du verbe. Si le verbe est déplacé au début de la phrase pour l'accentuer, un enclitique pronominal est obligatoire. Souvent, on utilise alors un enclitique dénué de sens, -i ou -id. Ce terme n'a pas la même signification que le neutre -i(d), mais se rapproche davantage du grec ancien δε (« et »). Le verbe peut également être précédé de it(a), signifiant approximativement « ainsi ». it(a) et -i(d) sont tous deux facultatifs, sauf si le verbe est placé au début de la phrase. Comparez :

D'après les attestations, la forme -i du 3e masc. singulier, présente comme sioxti et peut-être *dōsioxti (écrit « tośokote »), est probablement employée pour éviter toute confusion avec l'impératif du 2e pluriel. Par exemple, le verbe attesté « ibetis » (*ibetes), « buvez ! », serait facilement confondu avec ibet-is « il boit », à moins que ce dernier ne soit devenue ibet-i, ce qui concorde avec les attestations concernant sioxt-i. Certaines sources donnent le mot sioxti entier comme prétérit de sagiet (chercher), ou même comme adverbe signifiant « de plus ». Cependant, sioxt a du sens en tant que prétérit en t dérivé d'un *sesagt/*sesaxt antérieur, remodelé d'après d'autres prétérits en t comme PC. *maketi, *maxt, du PC. *sagyeti, *sesāge original.

| Actif | Moyenne | Passif | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||

| Présent | 1st | bināiū 💬 | bināsū 💬 | bināsiōr 💬 | bināiōr 💬 | bināsōr 💬 |

| 2nd | binās 💬 | bināses 💬 | bināsitār 💬 | binātār 💬 | bināsetār 💬 | |

| 3rd | bināt 💬 | bināset 💬 | bināsitor 💬 | binātor 💬 | bināsetor 💬 | |

| 1pl | bināmas 💬 | bināsomos 💬 | bināsimor 💬 | bināmar 💬 | bināsomor 💬 | |

| 2pl | bināte 💬 | bināsete 💬 | bināsidue 💬 | binādue 💬 | bināsedue 💬 | |

| 3pl | binānt 💬 | bināsont 💬 | bināsintor 💬 | bināntor 💬 | bināsontor 💬 | |

| Futur | 1st | bināsiū 💬 | - | - | bināsiōr 💬 | - |

| 2nd | bināsies 💬 | - | - | bināsietār 💬 | - | |

| 3rd | bināsiet 💬 | - | - | bināsietor 💬 | - | |

| 1pl | bināsiomos 💬 | - | - | bināsiomor 💬 | - | |

| 2pl | bināsiete 💬 | - | - | bināsiedue 💬 | - | |

| 3pl | bināsiont 💬 | - | - | bināsiontor 💬 | - | |

| Imparfait | 1st | bināman 💬 | - | - | bināmar 💬 | - |

| 2nd | binātās 💬 | - | - | binātār 💬 | - | |

| 3rd | bināto 💬 | - | - | binātor 💬 | - | |

| 1pl | bināmo 💬 | - | - | bināmor 💬 | - | |

| 2pl | binātē 💬 | - | - | bināduē 💬 | - | |

| 3pl | binānto 💬 | - | - | bināntor 💬 | - | |

| Prétérit | 1st | biba 💬 | bibasīn 💬 | - | bītos/ā/on immi | bītos/ā/on siū |

| 2nd | bibas 💬 | bibasīs 💬 | - | bītos/ā/on ei | bītos/ā/on sies | |

| 3rd | bibe 💬 | bibasīt 💬 | - | bītos/ā/on eꟈꟈi | bītos/ā/on siet | |

| 1pl | bibamo 💬 | bibasīmos 💬 | - | bītos/ā/on emos | bītos/ā/on siomos | |

| 2pl | bibate 💬 | bibasīte 💬 | - | bītos/ā/on esue | bītos/ā/on siete | |

| 3pl | bibar 💬 | bibasīnt 💬 | - | bītos/ā/on sent | bītos/ā/on siont | |

| Imparfaitif | Aoriste | |||||

| Impératif | 1st | - | - | |||

| 2nd | binā 💬 | bīxs 💬 | ||||

| 3rd | binātū 💬 | bīxstū 💬 | ||||

| 1pl | bināmas 💬 | bīxsomo 💬 | ||||

| 2pl | binātes 💬 | bīxsetes 💬 | ||||

| 3pl | bināntū 💬 | bīxsontū 💬 | ||||

| Actif | Moyenne | Passif | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||

| Présent | 1st | cambiíū 💬 | cambīsū 💬 | cambīsiōr 💬 | cambiōr 💬 | cambīsōr 💬 |

| 2nd | cambīs 💬 | cambīses 💬 | cambīsitār 💬 | cambītār 💬 | cambīsetār 💬 | |

| 3rd | cambīt 💬 | cambīset 💬 | cambīsitor 💬 | cambītor 💬 | cambīsetor 💬 | |

| 1pl | cambīmas 💬 | cambīsomos 💬 | cambīsimor 💬 | cambīmar 💬 | cambīsomor 💬 | |

| 2pl | cambīte 💬 | cambīsete 💬 | cambīsidue 💬 | cambīdue 💬 | cambīsedue 💬 | |

| 3pl | cambīnt 💬 | cambīsont 💬 | cambīsintor 💬 | cambīntor 💬 | cambīsontor 💬 | |

| Futur | 1st | cambīsiū 💬 | - | - | cambīsiōr 💬 | - |

| 2nd | cambīsies 💬 | - | - | cambīsietār 💬 | - | |

| 3rd | cambīsiet 💬 | - | - | cambīsietor 💬 | - | |

| 1pl | cambīsiomos 💬 | - | - | cambīsiomor 💬 | - | |

| 2pl | cambīsiete 💬 | - | - | cambīsiedue 💬 | - | |

| 3pl | cambīsiont 💬 | - | - | cambīsiontor 💬 | - | |

| Imparfait | 1st | cambīman 💬 | - | - | cambīmar 💬 | - |

| 2nd | cambītās 💬 | - | - | cambītār 💬 | - | |

| 3rd | cambīto 💬 | - | - | cambītor 💬 | - | |

| 1pl | cambīmo 💬 | - | - | cambīmor 💬 | - | |

| 2pl | cambītē 💬 | - | - | cambīduē 💬 | - | |

| 3pl | cambīnto 💬 | - | - | cambīntor 💬 | - | |